松阪で弁護士をお探しなら、当事務所へお任せください

幅広く法律問題を取り扱っております

当法人では、より多くの方のお力になるため、様々な分野のご依頼をお受けしております。

このように様々な分野を取り扱っていると、それぞれの分野に対する知識や経験が「広く浅く」になっているのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

当法人では一つひとつの分野に対してそれぞれ担当する弁護士を決め、弁護士が担当分野について集中的に経験を積むことができるようにしています。

さらには積極的な研修により、弁護士同士で知識を共有しております。

また、税理士や社会保険労務士など、その他の士業との連携にも力を入れておりますので、お客様の抱える問題が他の分野の知識を必要とする問題であった場合にも対応が可能です。

当法人が行っております各業務につきましては、それぞれ専門サイトを運営して詳細を掲載しておりますので、ご依頼をご検討されている問題は、各サイトについてもぜひご覧ください。

駅に近くアクセスしやすい事務所です

当法人の数ある特徴のうちの一つに、利便性を重視しているということがあります。

ご来所いただくにあたってご負担をおかけしないよう、当法人は駅から非常に近いところに事務所を構えています。

弁護士事務所の中には駅から遠いところに事務所があるというところも少なくはありませんが、当事務所は、松阪駅より徒歩1分でお越しいただけますので、とてもアクセスしやすい立地です。

駅から近いということもあり、お仕事の帰りにもご来所いただきやすいかと思います。

初回30分は原則相談無料です

また、初回相談をするにあたってかかってくる料金というのも、まだ弁護士へ依頼するかどうかを迷っていらっしゃる方にとってはご負担になるかと思います。

「問題について少し弁護士と話をしてみたいけれど、まだ依頼するかどうかは決められない」という方、あるいは「弁護士に依頼する前に、色々な事務所を比較してみたい」という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

当法人では、原則初回の30分を相談無料で承っております。

一部分野のご相談に関しては、2回目以降も相談無料です。

私たちは、弁護士に依頼するにあたってのご負担をできるだけ軽くすることで、一人でも多くの方のお悩みを解決したいと考えております。

もちろん、ご相談に来られたら必ず契約しなければならないということはありませんのでご安心ください。

お客様の納得いく問題解決を実現するためにも、私たちはお客様にしっかりとご自身の抱える問題についてお話をしていただき、こちらからもご説明をしたうえで、依頼を行うかどうかを検討していただきたいと思っております。

弁護士への依頼を一旦保留としておきしかるべき時に再度ご依頼いただくということも可能となっておりますので、その際はお気軽にお申し付けください。

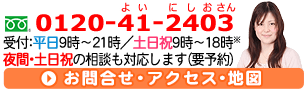

お気軽にお電話ください

ご相談の予約をお取りになりたい方は、当法人のフリーダイヤルにお電話ください。

フリーダイヤルは、平日は朝9時から夜21時まで、土日祝は朝9時から夜18時まで受付を行っています。

年末年始やGW等の受付につきましては、新着情報(心グループニュース)をご覧いただけますと幸いです。

法律トラブルに巻き込まれてしまいお困りの方、弁護士を依頼したいという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

お客様の問題解決のため、一丸となって尽力いたします。