サイト内更新情報(Pick up)

2025年7月2日

損害賠償金

交通事故被害で賠償金を受け取った場合、税金を支払う必要がありますか?

交通事故被害に遭い、損害賠償金を受領した場合、その賠償金に税金が課されるのでしょうか。結論から言いますと、原則税金はかかりません。税金は、基本的には、・・・

続きはこちら

2025年1月15日

損害賠償金

死亡事故で弁護士をお探しの方へ

交通事故に遭うことは、人生においてそうそうあることではありません。まして、身内が死亡事故に遭うことはなお・・・

続きはこちら

2024年10月3日

後遺障害

後遺障害と逸失利益

交通事故案件における逸失利益とは、仮に交通事故に遭わなかったら、そして後遺障害を残さなかったら、将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。交通・・・

続きはこちら

2024年9月9日

損害賠償金

交通事故被害者の入通院慰謝料の計算方法

交通事故被害に遭われた方は、交通事故に遭う前のお身体を取り戻すために、入院・通院が必要になります。交通事故被害による肉体的・精神・・・

続きはこちら

2024年8月15日

保険

交通事故で人身傷害保険を使うメリットとは

人身傷害保険は、被保険者が交通事故で負傷等したときに、約款で定められた基準に基づき、損害を補償する保険です。これは、加害者側の・・・

続きはこちら

2024年7月12日

損害賠償金

家事従事者の休業損害

休業損害は、交通事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる減事実の収入減のことです。交通事故被害に遭った際に請求できる・・・

続きはこちら

2024年5月23日

過失

交通事故の過失割合について

交通事故における過失割合は、発生した交通事故に対する責任の割合のことをいいます。例えば、赤信号で停止中に追突事故に遭った場合、過失割合云々の話を保険会社から聞くことは・・・

続きはこちら

サイト内の更新情報を掲載

交通事故に関する様々な情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

-

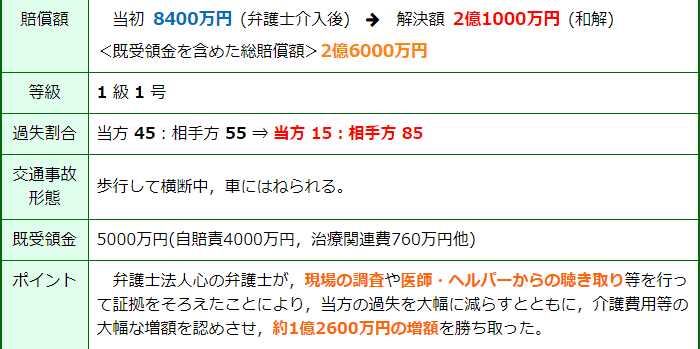

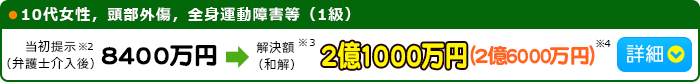

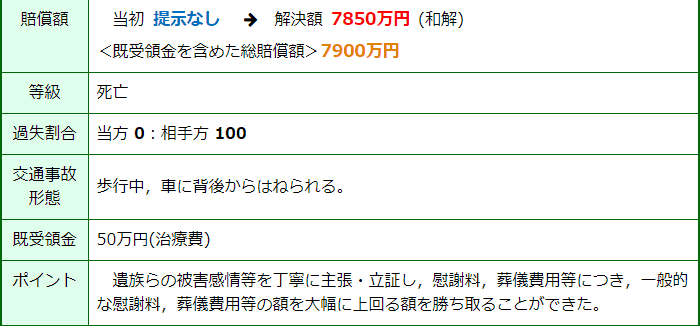

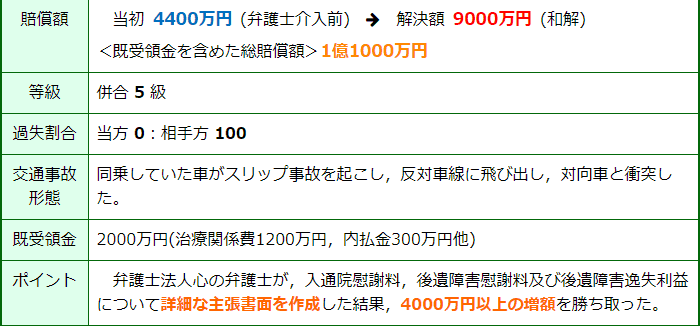

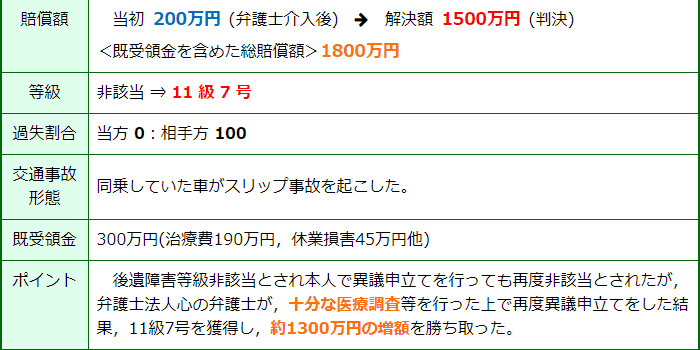

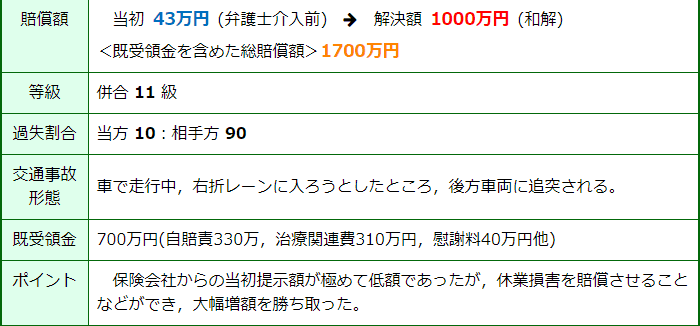

交通事故を得意としています

当法人は豊富な交通事故解決実績があり、ノウハウを蓄積しています。交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただきますのでお任せください。

-

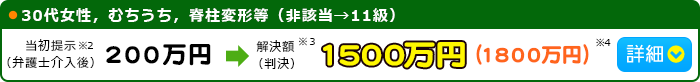

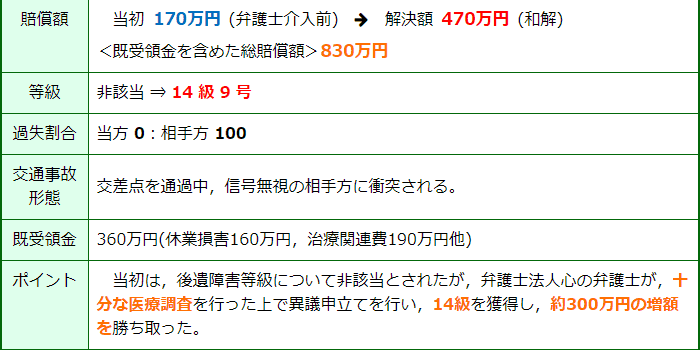

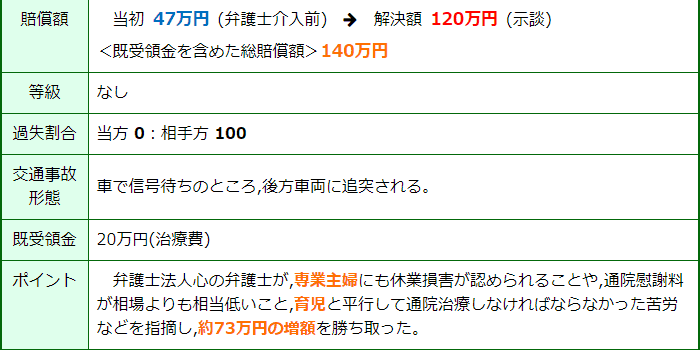

解決実績をご覧いただけます

当法人の解決実績をご確認いただけますので、よろしければご覧ください。

-

妥当な金額を弁護士が算定

無料で診断させていただきますので、どうぞお気軽にご利用ください。

-

後遺障害の等級を予測します

弁護士が妥当な後遺障害等級を診断させていただきます。

-

当法人のこだわり

交通事故でお困りのより多くの方に気軽に相談していただけるように費用の安さにこだわっています。

スタッフについて

スタッフからご連絡させていただく機会も多いかと思いますが、お気付きの点等がありましたらお申し付けください。こちらから、スタッフの紹介をご覧いただけます。

当事務所は駅近くにあります

駅近くの便利な立地にあるためお越しいただきやすいかと思います。交通事故は電話相談も可能ですので、全国各地からご相談いただけます。

津駅から弁護士法人心 津法律事務所へのアクセスについて

1 津駅の東出口へ向かってください

近鉄線でお越しの方は、上部にある案内板に従い「東出口」を目指してください。

2 東口共同改札口から出てください

JR・近鉄のどちらでお越しいただいた場合も、「出口(東口)」と書かれた改札から出てください。

3 改札を出たら目の前にある出口を出てください

改札の目の前に「JR津駅周辺案内図」と出口がありますので、そちらから出てください。

4 出口を出たら右側にお進みください

出口を出て右側にお進みいただきますと茶色いビルが見えてきます。

茶色いビルの5階に当事務所があります。

5 津駅前第一ビルの5階に事務所があります

5階に弁護士法人心 津法律事務所があります。

エレベーターで5階までお越しください。

交通事故のむちうちについてのお悩みはご相談ください

1 むちうちも傷病

交通事故に遭うと、「むちうちになった」と聞くことがあるかと思います。

この「むちうち」という言葉は、正式な傷病名ではありません。

正式には、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、腰椎捻挫などと言います。

症状は、頚部痛、頭痛、めまい、吐き気など様々です。

むちうちも傷病である以上、治療の必要がありますし、また、場合によっては後遺障害の等級認定の対象となります。

2 むちうちの治療

むちうちの場合、骨折などと異なり、画像所見が見当たらないため、周囲に痛みが理解してもらえなかったり、軽く見られがちです。

また、病院に行っても、湿布や痛み止めの薬を処方されるだけのケースもあるようですが、傷病である以上、きちんとした治療を受けることが必要です。

基本的に、むちうちの治療は、痛み止めといった薬の処方とリハビリが中心となります。

特にリハビリについては、適切な頻度で通院し、リハビリを受けることが大切です。

実際、医師によっては、「週に1、2回では足りないから、しっかりと通院してリハビリに励むように」という方もいらっしゃいます。

むちうちの場合、上述したとおり、画像所見がないこともあり、画像で改善が見られなかったりしますし、また、なかなか痛みがなくならないことも多いようです。

そのため、治療をあきらめて通院をやめてしまう方も少なくありません。

ですが、やはり、医師に相談しながら、しっかりとリハビリを続けることが大切です。

3 むちうちと後遺障害等級認定

後遺障害等級認定の詳細については、別の機会に記載するとして、ここでは簡潔に記載します。

交通事故に遭い治療を続けたものの症状が残存した場合、後遺障害等級認定を申請することとなります。

むちうちの場合、症状等によって異なりますが、目安となる治療期間は6か月程度とされています。6か月治療を続けても症状が残存する場合には、後遺障害等級認定申請を行うこととなります。

むち打ちの場合、画像所見がないことなどから、「後遺障害等級認定申請しても、等級認定されることはないでしょ」と言われる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

一番初めに記載したとおり、むちうちも傷病です。

症状が残存した場合、残存した症状等にもよりますが、後遺障害等級が認定されることがあります。

後遺障害等級が認定されるためには、適切に十分な治療を受けていることや、症状の一貫性などさまざまなポイントがあります。

4 まずはご相談を

交通事故に遭い、症状がある場合には、まずはむちうちを治療してくれる病院に行って診察・治療を受けつつ、後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故について特に弁護士に依頼した方がよいケースとは

1 重症案件

交通事故に遭い、特に弁護士に依頼したよいケースとして、重い後遺障害が残りそうな案件がまず挙げられます。

重い後遺障害が残るケースの場合、弁護士に依頼した場合と依頼していない場合とでは、保険会社から支払われる賠償額に大きな差が出ます。

例えば、後遺障害慰謝料の場合、いわゆる自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準(弁護士基準)と呼ばれる基準がありますが、順番に高額化していくことが通常です。

また、逸失利益についての計算についても一定の計算方法があるのですが、保険会社によっては、労働能力喪失期間を短く計算したケースも過去に見たことがあります。

場合によっては、弁護士に依頼した場合と依頼していない場合(保険会社の基準で計算した場合)とでは、数百万から数千万といった差が生じることがあります。

適切な賠償額を得るためにも、弁護士に依頼したよいケースと言えます。

2 いわゆるむち打ち案件

では、いわゆるむち打ち案件の場合は、重症案件とはならず、弁護士に依頼しなくてよいケースと言えるのかと言えば、そうではありません。

むち打ち案件の場合、骨折などと異なり、画像所見が見当たらないため、軽く見られがちです。

そのため、保険会社からの打ち切りが早かったり、賠償額についても軽く見られたりしがちです。

むち打ちといっても、痛みの程度などは人によってマチマチです。

後遺障害等級(14級)が認定されるケースもあります。

むち打ちであっても、軽く見られず、適切な賠償額を得るためにも、弁護士に依頼した方がよいケースと言えます。

3 高次脳機能障害

上記と異なり、具体的な障害名を上げることとしますが、高次脳機能障害も弁護士に依頼した方がよいケースとして挙げられます。

高次脳機能障害の場合、さまざまな症状が現れます。

また、高次脳機能障害の場合、後遺障害を残しがちですので、後遺障害等級認定申請を行うことが多いと思われます。

高次脳機能障害の場合、医師の診断書のみならず、日常生活状況報告書などの書類も必要となるなど、通常の後遺障害認定申請とは異なる書面が必要となります。

その資料を漏れなく提出することは難しいことがあり、弁護士に依頼することをお勧めします。

高次脳機能障害のお悩みは弁護士へ

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受け、脳の組織が損傷を受けるなどして生じる障害のことです。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたっており、外側からは見えにくいところがあります。

そのため、周囲の人に気づかれにくい障害であるため、注意がより一層必要な症状と言えます。

2 主な症状

⑴ 認知障害

記憶障害、注意障害、集中力の低下など

⑵ 行動障害

意思の疎通がうまく図れない、行動の抑制が効かない、通いなれたところで道に迷うなど

⑶ 性格の変化

怒りやすくなった(易怒性)、うつの傾向、思い込みが激しくなったなど

3 自賠責請求・後遺障害等級

高次脳機能障害が認められた場合、症状に応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった等級があります。

高次脳機能障害で後遺障害等級申請し、後遺障害として認定されるには、以下の4つの基本要素が必要となります。

- ① 事故による頭部外傷

- ② 頭部外傷後の意識障害

- ③ 認知障害など、上記2の障害が認められること

- ④ 画像所見

脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性クモ膜下出血など

4 適切な等級認定を受けるためには

そもそも高次脳機能障害であることを認めてもらうため、また、適切な等級認定を受けるためには、その立証資料を揃える必要があります。

以下、必要書類について例示列挙します。

① 医師の診断書

高次脳機能障害を理解し、精通している医療機関に詳細な診断書を作成してもらう必要があります。

高次脳機能障害の症状には認知障害も含まれますので、ケースによっては、知能や言語、記憶力などの検査を実施し、その検査結果を提出する必要もあります。

② 日常生活状況報告書

家族は、一番近くで、しかも、事故以前から被害者を見てきているので、家族こそが被害者を一番理解している存在です。

その家族からすれば、被害者の様子につき、事故以前と性格や生活状況が変わったと思われるケースがあります。

そこで、家族による日常生活状況報告が重要な意味を有することとなってきます。

③ 被害者が学生の場合

被害者が学生の場合には、学校の担任などによる状況報告書の提出が必要になってくることもあります。

すでに述べたように、高次脳機能障害は、一見すると普通に見えることもあり、そのため、大した障害が残っていないと誤解されることもあります。

そこで、適切な等級認定を受けるためには、その症状を理解してもらえるような資料を揃えることが重要です。

そのため、高次脳機能障害を取り扱ったことのある弁護士等に相談・依頼され、必要な資料を揃えた上で、後遺障害認定申請をすることが重要です。交通事故ではどのようなときに裁判になるのか

1 一般的な流れ

交通事故に遭い、加害者が保険に加入していた場合、基本的には、保険会社と話し合いを行い、解決を図っていきます。

そして、話し合いができれば、示談成立となりますが、裁判手続きとなるケースもあります。

以下、裁判になる場合について例示していきます。

2 裁判になる場合

⑴ 示談が不成立の場合

示談が不成立の場合、お互いの話し合いでは解決できないということですので、第三者である裁判所による判断を仰ぐこととなります。

ただし、示談不成立の場合、いきなり裁判手続きではなく、斡旋手続などの方法もあります。

裁判となるとどうしても時間がかかりますので、ケースによっては斡旋手続の方が適していることもあります。

裁判にするのか、斡旋にするのか、弁護士へ相談することをおすすめします。

⑵ 過失割合に争いがある場合

示談不成立のひとつのケースになりますが、過失割合に争いがある場合、示談での解決は難しい場合が多いです。

示談は互いに納得することが必要ですが、過失割合については、互いに言い分があり、双方が納得するケースが少ないためです。

⑶ 遅延損害金を請求したい場合

遅延損害金とは、損害の発生から損害賠償金の支払いまでに発生する利息のようなものです。

示談で解決する場合、慣行上、遅延損害金を除いた金額で示談することが大半です。

そのため、遅延損害金の請求もしたいという場合には、訴訟提起を行うこととなります。

ただし、訴訟提起を行っても、裁判上の和解で終了する場合には、遅延損害金は全額付加されないことが多いので、裁判すれば必ず遅延損害金が付加されるわけではないことに注意してください。

⑷ 時効が迫っている場合

交通事故に遭い、損害賠償請求を行う場合にも、消滅時効というのが存在します。

これは事故から一定期間経過してしまうと、損害賠償請求権は消滅してしまいます。

この時効の完成を阻止するため、裁判をすることが考えられます。

⑸ 加害者が無保険などで連絡がつかない場合

交通事故に遭った場合、加害者が保険に加入していれば、その保険会社と示談交渉等を行っていくこととなります。

しかし、加害者が保険に加入していない場合、連絡先となる保険会社が存在しないため、加害者本人と示談交渉を行っていかざるを得ません。

加害者本人と連絡を取ることができればよいのですが、連絡が取れなくなるケースも少なくありません。

そのような場合で、加害者に損害賠償を求める場合には、訴訟提起を行っていくしかありません。

ただし、裁判によって判決を得ても、加害者からの回収は難しいケースが多いのが現状です。

弁護士費用特約を利用することのメリット・デメリット

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、怪我や車などの損害に対する損害賠償請求を弁護士に依頼することにより生じる費用(弁護士費用)や、法律相談料を補償する特約のことをいいます。

自動車保険や火災保険、傷害保険などに付けることのできる特約です。

契約内容にもよりますが、多くの場合、この特約を利用することで、交通事故について弁護士に依頼する際の費用を最大300万円まで補償してもらうことができます。

もし、弁護士費用特約に加入しており、交通事故に関して弁護士に相談したいとお考えの際には、こちらの特約を利用されることがおすすめです。

こちらの記事では、この弁護士費用特約のメリットとデメリットについて、より詳しく説明していきます。

2 弁護士費用特約のメリット

⑴ 弁護士に交渉を委ねられる

いわゆる「もらい事故」のような、過失がゼロの交通事故の場合、被害者側の保険会社が、被害者に代わって加害者側保険会社と交渉を行うことができません。

もらい事故における交渉については、こちらのページでもご説明しています。

そうすると、被害者は、ご自身ですべて加害者側保険会社とのやり取りを行わなければなりません。

それは手間がかかることでもありますし、「自分でやり取りを行うと保険会社に言いくるめられてしまうのではないか」と不安にもなってしまう方もいらっしゃるかと思います。

弁護士費用特約に加入していれば、当該特約を利用することにより、弁護士に依頼し、加害者側保険会社との交渉を弁護士に委ねることができます。

⑵ 弁護士に依頼することで賠償額が増額することも

加害者側保険会社によっては、いわゆる自賠責の範囲でしか示談案を提示しないこともあります。

弁護士に依頼すると、適切に慰謝料等を算定することになりますので、賠償額が増額することがあります。

⑶ 等級ダウンしないため気軽に利用できる

保険を利用すると、等級がダウンし、保険料がアップするのではないかと心配される方もいらっしゃいます。

確かに、対人賠償保険などを利用すると、等級がダウンし、保険料がアップします。

しかし、弁護士費用特約の利用については、一般的には等級ダウンはありませんので、保険料がアップすることもありません。

そのため、こちらの特約は気軽にご利用いただくことができます。

⑷ 弁護士はご自身で選べる

弁護士費用特約を利用したいことを保険会社に伝えると、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。

しかし、必ずその弁護士でなければならないということはありません。

ご自身で弁護士を選ぶこともできますので、ご自身で弁護士を選ぶ際には、その旨を保険会社にお伝えいただければと思います。

3 弁護士費用特約のデメリット

⑴ 自己負担することがある

一般的な弁護士費用特約の上限は、300万円とされています(法律相談料のみの場合を除く)。

ほとんどのケースは300万円で足りるのですが、後遺障害の程度が重い場合などは、賠償額が高額化するため、弁護士費用が300万円を超えるケースもあります。

その場合、弁護士費用特約の上限を超えた分は、自己負担となります。

⑵ 保険料が少しアップする

保険契約に特約をつけることになりますので、保険料が少し増額されます。

といっても、増えても年に数千円程度ですので、大きな負担ではありません。

⑶ 事故時に特約に入っていないと使えない

弁護士費用特約を利用するには、事故時に特約をついていることが必要です。

仮に事故に遭い、その直後に特約を付け、治療終了時期で弁護士に依頼しようとしても、事故時に加入していなければ、特約は利用できません。

4 契約者以外でも使える場合があります

弁護士費用特約は、契約者のみならず、同居の家族が事故に遭った場合にも使えるケースもあります。

適用される範囲は保険会社ごとに異なりますので、家族が事故に遭った場合、特約が利用できる範囲か否か、補償内容を確認してみるとよいかと思います。

弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか

1 過失割合は損害額にも影響を及ぼす

交通事故に遭った場合、追突事故等で明らかに過失ゼロのケースでなければ、過失割合の話が相手方(保険会社)からなされます。

過失の割合によって、自分が負担すべき相手方の損害額や、自分が相手方に請求できる損害額が異なってきます。

これは、車両の修理費用などの物的損害のみならず、人的損害(受傷した場合)の損害額にも影響を及ぼすこととなります。

例えば、過失割合が20:80であった場合(自分が20%)、相手方に請求できる損害額は、損害額の80%相当額ということになり、車の修理費用の20%は自己負担になります。

2 過失割合は当事者間の協議によって決める

よく「警察に、あなたに過失はないと言われた」と相談時にお聞きすることがあります。

しかし、過失割合は警察が決めるものではありません。

上記のとおり、過失割合は損害賠償請求において影響を及ぼすものであり、民事の問題であるため、民事不介入の警察が決めることはありません。

では、この過失割合は誰が決めるのでしょうか。

過失割合は、基本的には、当事者(保険会社含む)双方の協議によって決めることになります。

そして、協議が整わなければ、訴訟提起を行うなどして、裁判によって決することになります。

3 弁護士に依頼することで過失割合が変わる可能性がある

保険会社の担当者は、交通事故を業務として多く扱っているため、経験豊富です。

また、過失割合を決めるときに参考にされる「判例タイムズ」という冊子は、保険会社のみならず、裁判所や弁護士も参考にします。

同じ冊子を見ながら事故態様に応じて過失割合を協議することになりますので、弁護士が間に入っても過失割合が変わらない可能性もあります。

しかし、保険会社の担当者は、あくまでも、保険契約者の味方です。

そのため、保険契約者に有利な提案をしてくることもありますし、修正要素を考慮せずに提案してくることがあります。

修正要素とは、過失割合を変更させる要素となりうるもののことです。

例えば、速度超過や酒気帯び運転などが該当します。

そのため、保険会社が修正要素を考慮せずに提案してきた場合は、その修正要素を弁護士が主張することで、過失割合が変わる可能性があります。

過去に経験したケースでは、信号のない交差点における事故で、保険会社は特に現地などを調査することなく、同幅員の事故として過失割合を提示してきましたが、弁護士自ら現地調査して特殊な形の交差点であることなどを主張して、過失割合が修正されたということもあります。

このように、弁護士自ら現地調査することによってはじめて気づくこともあり、過失割合の修正につながるケースもあります。

保険会社との交渉において適切な主張を行うことは、交通事故対応に慣れていないとなかなか難しいかと思いますので、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

参考リンク:交通事故の過失割合について

交通事故について弁護士に相談するタイミング

1 弁護士への相談

交通事故に遭われた場合に、弁護士にはどのタイミングで相談すればよいのか迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士と聞くと裁判を行うイメージが強いかと思いますので、実際に裁判に発展しそうな段階で相談するものだと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、交通事故に遭われた直後からでも弁護士へご相談いただけます。

2 交通事故直後の対応

交通事故に遭われたら、警察や保険会社に連絡をしたり、相手方とも話をしたりと様々な対応をする必要があります。

その際に、どのようなことに気を付けるべきか弁護士のサポートを受けることで、その後の示談等でも自分に不利にならないような対応をすることができるというメリットがあります。

3 交通事故のお悩みはお早めにご相談ください

ご相談のタイミングは、事故直後でなくても、例えば「保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた」「後遺障害の申請をしたい」「示談案の金額に納得がいかない」など、ご自身では対応が難しいため専門家の意見が聞きたいと感じたら、いつでも弁護士にご相談ください。

ご相談いただくタイミングが早いほど、弁護士も様々なサポートをすることが可能になります。

相談が早すぎるということはありませんので、交通事故に関することでお悩みがある場合は、できるだけ早いタイミングで弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

1 連絡先窓口が弁護士に変わる

弁護士に依頼する1つ目のメリットは、連絡先の窓口がご自身から弁護士に変わることです。

交通事故被害に遭われた多くの方は、今回初めて事故に遭ったという方が多いかと思います。

初めての事故でどうしてよいか分からないのに、さらに保険会社から初めて見る書面が送られてきて、返信してよいのか、どうしたらよいのか分からないというケースがよくあります。

このようなとき、弁護士に依頼していただくと、弁護士から保険会社に介入通知を出し、以後の連絡先窓口をお客様から弁護士に変えることができます。

以降の連絡は弁護士が行うため、保険会社からの煩わしい連絡が来なくなり、通院治療等に専念していただくことが可能となります。

2 手続きの煩わしさが減る

弁護士に依頼する2つ目のメリットは、手続きの煩わしさが減ることです。

例えば、保険会社に損害賠償金を請求する際、弁護士に依頼せずに被害者自らが被害者請求しようとすれば、診断書を収集したりする手間があります。

示談交渉についても自分で行わなければならず、免責証書(示談書)の内容も適切か自分で判断しなければなりません。

弁護士に依頼していただくと、手続きに必要な資料収集から示談交渉などを弁護士が代理していくことになりますので、被害者自身で手続きをする必要がなくなるというメリットがあります。

3 損害賠償額が増額する可能性がある

弁護士に依頼する3つ目のメリットは、損害賠償額が適切になるということです。

以下では、これについて例を挙げてご説明していきます。

⑴ 慰謝料

弁護士介入で金額が変わるのは、一番大きいところだと、慰謝料かと思います。

慰謝料は、特に法律で決められた数字があるわけではありませんが、保険会社や弁護士・裁判所でそれぞれ基準となる数字を持っています。

もちろん受傷の程度などによって異なりますので、あくまでも目安にすぎませんが、一般的に、保険会社基準よりも弁護士の基準の方が慰謝料額が高いと言われています。

そのため、弁護士に依頼していただいた方が、より適切な金額での示談が可能となります。

⑵ 休業損害

休業損害というと、会社員が仕事を休んだときに発生するものというイメージがあるかもしれません。

ただ、主婦・主夫であっても、休業損害は発生します。

それにもかかわらず、現在でもなお、保険会社担当者によっては、家事従事者としての休業損害を提示しないこともあるようです。

そのため、そのような場合には、適切に家事従事者としての休業損害を主張し、損害額に含めることとなります。

その計算方法において、保険会社はいわゆる自賠責基準で計算してくることが多いですが、弁護士の場合、賃金センサスで計算するため、日額が保険会社よりも高額化することとなります。

この点でも、弁護士に依頼していただくことのメリットとして挙げられます。

⑶ 入院雑費など

そのほかにも、微々たるものですが(ほかの項目と比較すると)、入院雑費などにおいても、保険会社と弁護士とでは用いる基準が違います。

そのため、弁護士に依頼すれば、入院雑費についても金額がより適切になることもあります。

4 まずはご相談ください

上記では、弁護士に依頼するメリットについて説明してきましたが、個々、弁護士に求めるものが異なります。

そこで、津の周辺にお住まいの方で、自分にとっても、依頼することにメリットがあるのか少しでも疑問に思われましたら、まずは交通事故の相談が原則無料な当法人に一度ご相談ください。

後遺障害等級認定申請の方法について

1 後遺障害申請には2つの申請方法がある

交通事故に遭い、治療を続けてきたにもかかわらず、痛み等の症状が残ってしまった場合、その後遺症について等級認定されるのか否か、後遺障害申請を行います。

この申請の方法については、以下の2つのルートがあります。

・事前認定

・被害者請求

どちらのルートにするのか、それぞれメリット・デメリットがありますので、こちらの記事ではその解説を行っていきます。

2 事前認定での申請

⑴ 事前認定とは

事前認定とは、被害者の代わりに加害者側の任意保険会社が後遺障害申請を行う方法のことをいいます。

⑵ 事前認定のメリット

保険会社が書類の準備をしますので、被害者は書類収集をする必要がなく、手間を省くことができます。

また、書類収集にかかる費用も保険会社が負担することになりますので、その負担もなくなります。

⑶ 事前認定のデメリット

保険会社が収集した書類を申請の際に提出されますので、被害者に見せることなく提出することがあります。

そうすると、被害者は、どのような記載のある診断書が提出されたのか分からないまま手続きが進められてしまいます。

また、保険会社によっては、等級認定されないよう、顧問医などの意見書を添付して申請されてしまうことも否定できません。

さらに、仮に等級認定されたとしても、自賠責保険金は被害者に直接支払われることがありませんので、示談が成立するまで、被害者は保険金相当額すら受領することができません。

これらのデメリットを受けずに後遺障害を申請したいというときには、次にご説明する被害者請求の方がよいと考えられます。

3 被害者請求での申請

⑴ 被害者請求とは

被害者請求とは、「被害者請求」という文字のとおり、交通事故の被害者が自ら、自賠責保険会社に対して、直接支払い等の請求を行うことをいいます。

自動車損害賠償保障法16条で定められているため、16条請求ということもあります。

⑵ 被害者請求のメリット

被害者自らが請求をするため、提出書類を被害者が準備します。

そのため、どのような書類なのか、診断書にどのように記載されているのかを確認・把握することができるということがメリットです。

仮に、診断書等に不備がある場合、追記していただくこともあります。

また、後遺障害等級認定を受ければ、認定された等級に応じた自賠責保険金額を事前に受領することができます。

ただし、受領した金額は、後々任意保険会社との間で示談する際、すでに受領した金額として差し引くことになります。

⑶ 被害者請求のデメリット

必要な提出書類を準備する際、医療機関に診断書等の作成を依頼すると、診断書作成料等を医療機関から請求されますので、費用負担を要するというデメリットが考えられます。

また、被害者が必要な提出書類を準備するため、手続きに手間がかかり、時間を要することになります。

この「手間がかかる」という点もデメリットといえますが、弁護士に後遺障害の申請について依頼をした場合には、弁護士の方で書類収集を行いますので、ご自身にかかる手間を軽減することができます。

4 まずは一度弁護士にご相談ください

上記のように、事前認定と被害者請求におけるメリット・デメリットは、表裏の関係にあります。

後遺障害等級は交通事故の賠償額に大きく関係しますので、後悔することのないよう、まずは弁護士にご相談いただき、行動することをおすすめします。

後遺障害診断書作成に関する注意点

1 後遺障害診断書を作成するケースとは

交通事故により負傷し、治療を続けてきたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、後遺障害等級申請をすることが考えられます。

その際、必要になってくるものが、後遺障害診断書です。

2 後遺障害診断書の重要性

後遺障害等級認定の申請手続きは、基本的には自賠責調査事務所が行います。

認定手続きにおいて、醜状痕が申請対象となっている場合を除いて、自賠責調査事務所が被害者に直接面談することはありません。

診断書等の書類やレントゲンなどの画像だけで審査が行われることが一般的です。

そのため、診断書の記載内容が重要となってきます。

3 後遺障害診断書の作成は医師が行う

当然のことですが、診断書の作成ですので、医師しか作成することはできません。

ただ、医師によっては、どのように記載していいのか悩まれる方もいらっしゃいます。

そのため、診断書の作成・記載については、被害者の側から積極的に医師に対応を望む必要が出てきます。

4 後遺障害診断書の具体的な記載について

⑴ 自覚症状

後遺障害診断書には自覚症状の記載欄があります。

この自覚症状については、自分の症状について的確に医師に伝え、記載してもらう必要があります。

診察の際に口頭で伝えるのもよいでしょうが、医師によっては、多くの患者を診ていますので、被害者の側で自覚症状を記載したメモなどを準備しておくことをおすすめします。

⑵ 他覚所見

後遺障害診断書には、他覚所見を記載する欄もあります。

例えば、レントゲンやMRI等の画像所見や、ジャクソンテストやスパークリングテスト等の検査結果を記載してもらう必要があります。

⑶ 可動域

可動域につき、制限がある場合、例えば、動かせる範囲が狭くなったなどの場合には、可動域についてもしっかりと測ってもらい、記載してもらうのがよいかと思います。

5 作成してもらったら確認を忘れずに

後遺障害診断書を作成してもらったら、きちんと記載がされているか確認が必要です。

実際、以前あったケースでは、患部の左右が異なって記載されていたこともあり、このようなケースが稀ではありますが、必ず確認することをおすすめします。

仮に不十分であったりした場合には、修正・追記を依頼することもあります。

すでに述べたとおり、後遺障害診断書は、等級認定申請において重要な役割を果たすため、慎重を期すためにも、確認作業を怠らないようすべきです。

交通事故発生から解決までの流れ(人的損害)

1 治療

⑴ 早めの受診を

交通事故に遭い、ケガをした際には、病院に行ってみてもらう必要が出てきます。

ここで注意すべき点は、事故発生から相当期間が経過して初めて通院したという場合、交通事故とケガとの相当因果関係が認められない場合があるという点です。

病院に行くのが遅いほど、「そのケガは本当に交通事故で負ったケガなのか」という証明が難しくなります。

過去のケースでも、事故発生から2週間以上経過してから病院に行って頚椎捻挫と診断された場合に、事故から期間が経過していることなどを理由に相当因果関係が否定されたケースがあります。

そのため、事故に遭って身体に変調をきたした場合には、まずは病院に行ってみてもらうことが大切です。

⑵ 必要に応じて治療の継続を

医師にみてもらった以降、必要に応じてリハビリ等の治療を継続していくこととなります。

その際には、医師に症状をきちんと伝えることが大切です。

また、リハビリ等をおろそかにしてしまうと、将来的に症状が残ってしまうことになりかねませんので、医師の指導に従い、適切な治療・リハビリ等を受けることが大切です。

2 後遺障害認定申請

⑴ 症状固定となったら

治療を続け、症状が改善して治癒した後は、示談交渉に入ります。

しかし、治療を続けたにもかかわらず、完治できずに症状を残してしまい、これ以上治療を続けても治療の効果が期待できない段階に至ることがあります。

これが「症状固定」と言われる段階です。

症状固定と判断された場合、後遺障害等級認定申請を行うことになります。

⑵ 注意すべき点

後遺障害等級認定の申請を行う際は、申請のタイミングに注意が必要です。

例えば、いわゆるむち打ちで申請を行う場合、交通事故から最低半年は治療期間がないと、等級認定されることはまずありません。

申請を行うタイミングは非常に重要になりますので、申請の際は、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

3 異議申立て

後遺障害等級認定申請を行ったものの、非該当と判断されたり、想定された等級が認定されないなど、申請結果に不服があったりした場合は、異議申立てを行うこととなります。

4 示談

治療を終了した場合、もしくは治療終了後に後遺障害認定申請をした後、事故により発生した人的損害につき示談交渉を行うこととなります。

この損害賠償は、事故により負った傷害の内容等(入院の有無など)により、損害項目が異なります。

適切な示談金額であるのかは、具体的案件に応じて検討しなければなりません。

そのため、保険会社から示談案の提示が届いた際には、示談書(免責証書)にサインする前に、示談金額が適切かどうかを弁護士に相談されることをおすすめします。

5 裁判手続き

示談が成立しない場合、解決手段としては、調停や訴訟などの裁判手続きをとることとなります。

裁判となった場合、いかなる点に争いがあるかによって、裁判に要する期間は異なります。

半年程度で終わることもあれば、2・3年かかったケースもあります。

6 交通事故は弁護士にご相談ください

以上のように、事故に遭ってから解決まで、治療期間を含めると長期にわたることになります。

その過程において、さまざま疑問などが生じることもあるかと思いますので、交通事故に遭った際には弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の治療費が打ち切られたら弁護士へご相談を

1 治療費の打ち切りまでの流れ

⑴ 交通事故被害者の方から受けるご相談

交通事故の被害者の方が直面される問題の1つとして、治療費の打ち切りがあります。

弁護士が、交通事故の被害者の方から相談を受ける一番初めの機会が、治療費の支払いが打ち切られた時点ということもよくあります。

治療費の打ち切り問題を知っていただくためには、一般的な交通事故後の流れを理解する必要があるかと思います。

⑵ 一般的な交通事故後の流れ

交通事故に遭われた後、怪我をされた被害者の方は、病院などの治療機関で治療を受けます。

この治療に必要な治療費については、一定期間、加害者が加入している任意保険会社が治療機関に直接支払を行います。

この治療機関に任意保険会社が直接支払うことを、一般的に内払いと呼びます。

この内払いを受けた状態で、治療を受け続け、一定時期になると、任意保険会社から被害者の方に「そろそろ治療を終了してもらえませんか」という連絡が入ります。

その後、任意保険会社から通院している病院に対し「治療費の支払いは今月で終了です」などの連絡が入ります。

2 治療費の打ち切りが問題となる場合

任意保険会社による「内払い」は、任意保険会社が示談をすることなく治療費を支払ってくれる点で、被害者の方にとっては助かります。

しかしながら、冒頭で書いた「治療費の打ち切り」という問題も発生しています。

弁護士が、交通事故の被害者の方から相談を受ける中でも、この種の相談は一定数存在します。

被害者の方の症状が改善した結果、治療費の支払いが打ち切られるのであれば、特に問題はありません。

しかし、被害者の方の症状が改善しておらず、主治医もまだ治療が必要であると言っているにもかかわらず治療費の打ち切りを行われる場合は、被害者にとっては大問題です。

3 治療費の打ち切りへの対応

上記で述べたような場合、被害者の方が治療を続けるためにはどのようにすればよいのでしょうか。

任意保険会社が治療費の打ち切りを言いだした時期や、弁護士の考え方によっても対応策は違ってくるとは思いますが、方法はいくつか考えられます。

⑴ 治療の必要性を説明してもらうという方法

自分が通院している病院の主治医から任意保険会社の担当者に連絡をしてもらい、治療がまだ必要であることを伝えてもらうということが挙げられます。

被害者の方に対する治療が、医学的に必要かつ相当な行為であれば、その間の治療費の支払いは、加害者側が負担することになります。

したがって、加害者側の任意保険担当者に、主治医から治療の必要性を説明してもらうことで、治療の打ち切り時期が先に延びるということもあります。

⑵ 任意保険会社に支払いを頼らないという方法

任意保険会社が打ち切りを主張するのであれば、任意保険会社に支払いを頼らないという方法も考えられます。

具体的には、健康保険を利用して通院を継続し、健康保険の自己負担の部分について加害者側の自賠責保険に直接請求するという方法です。

自賠責保険に直接請求した場合でも、治療が不必要であるとして治療費の支払いを受けられないということもあり得るかと思います。

しかし、自賠責保険という保険は、被害者保護という観点から考えてくれる部分もあるようで、任意保険会社が打ち切りをした場合でも、自賠責保険は治療費を認めてくれるというケースもあります。

4 治療費の打ち切りに関するお悩みは弁護士にご相談ください

このように、治療費の打ち切りへの対応方法はいくつか考えられますので、交通事故の治療費が打ち切られそうだという場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人でも、交通事故に関するご相談を受け付けておりますので、交通事故に遭われてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

交通事故について多いご相談内容

1 交通事故のご相談

交通事故のトラブルを抱え、弁護士事務所にご相談にいらっしゃる方の相談で特に多い内容が、相手方保険会社の対応についての問題と、示談内容の妥当性についての問題です。

2 保険会社の対応についてのトラブル

まず、保険会社の対応についての問題ですが、例えば、「保険会社の担当者の言っている意味が十分に理解できず、きちんと対応してもらえるか不安である」といったご相談や、「保険会社の担当者が高圧的で、話すだけで精神的につらい」といったご相談があります。

弁護士は、依頼者に代わって保険会社の担当と話ができますので、ご依頼いただいた場合には、保険会社の担当者との対応を代わりに行ったり、保険会社の担当者の言っていることをわかりやすく説明したりすることができます。

ご依頼いただければ、直接自ら保険会社の担当者と交渉するストレスから解放されることになりますし、保険会社担当者の言っていることがわかるため、適切に対応することにも繋がります。

3 示談内容の妥当性についてのご相談

治療が終了して示談の段階になると、通常、保険会社から賠償案が送付されます。

賠償案の内容は治療費や休業損害、慰謝料などですが、その金額が妥当なものなのかどうかを判断することは、容易ではありません。

そこで、交通事故を得意とする弁護士に一度相談し、その内容の妥当性を検討することになります。

ただし、弁護士がついていないケースでは、保険会社から提示される賠償案は低額であり、弁護士が対応することによって増額できる場合が多いといえます。

交通事故の被害に遭った方は、示談前に一度弁護士に賠償案の確認を受けることをおすすめします。

4 当法人への相談

当法人では、交通事故の被害に遭われた方のご相談を受け付けております。

事務所は津駅から徒歩0.5分の場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。

電話・テレビ電話相談も承っておりますので、ご来所が難しいという方や、まずは電話で相談したいという方は、こちらをご利用いただければと思います。

交通事故でお悩みの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

弁護士基準で交通事故の慰謝料を請求するには

1 交通事故被害者の慰謝料の算出方法

交通事故で受傷した場合、加害者側と被害者側との間で示談する際には、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について話し合いが行われます。

慰謝料は事故によって被った精神的苦痛を慰謝するために支払われるものなので、本来であれば、事故や各人ごとに個別・具体的な事情を総合考慮して算出されるべきです。

ただ、交通事故においては、世の中で起こる大量の事故をできる限り公平に処理するために、これまでの実務や裁判例をもとに一定の基準が確立されています。

そのため、基本的には、これらの基準に則って慰謝料の金額を算出することになります。

2 慰謝料の算出基準

慰謝料の基準としては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つが挙げられます。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険において算出される慰謝料の基準のことです。

慰謝料においては、日額4300円を実入通院日数に乗じて金額を算出します(入通院期間を超えない限り日数は2倍までできます)。

ただ、自賠責保険は強制保険であるという性格上、規定されているのは最低限の補償であり、十分な金額とはいえないのが通例です。

参考リンク:国土交通省・限度額と補償内容

⑵ 任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が独自に設けている基準のことです。

その内容は保険会社によって異なるため、金額等について正確にうかがい知ることはできませんが、自賠責基準よりは若干高めに設定されているように思われます。

⑶ 弁護士基準

弁護士基準とは、いわゆる青本や赤本に掲載されている算定表を用いて算出する基準のことで、裁判所基準と呼ばれることもあります。

自賠責基準や任意保険基準よりも高めの金額になるのが通例です。

3 慰謝料の請求は交通事故に詳しい弁護士にご依頼ください

たまに見られるパターンとして、交通事故に詳しい被害者の方が、ご自身で弁護士基準に基づいて慰謝料を算出し、その金額を相手方の保険会社に請求することがあります。

しかし、ほとんどの場合において、その請求は認められません。

保険会社の本音は、できる限り支払金額を減らしたいことにありますから、そう簡単に金額の引き上げに応じてくれるとは限らないからです。

また、被害者本人が訴訟提起までしてくることはまれなので、保険会社が「提示額以上の金額を請求するなら裁判してください」等と言って被害者を突き放し、被害者が折れるのを待つというやり方をとってくることも少なくありません。

弁護士基準に基づく慰謝料を得るには、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、法的な主張をしつつ、示談交渉を進めることが効果的といえます。

当法人は、これまでに多くの交通事故の依頼を解決してきており、難易度の高い複雑な案件でも対応可能です。

津で交通事故に関して弁護士をお探しの際は、当法人にご相談ください。

交通事故による物損損害の損害項目

1 人損以外のあらゆる損害が物損となる

交通事故による被害は、大きく分けて人損と物損の2つがあります。

人損とは、交通事故によって人が負った怪我の損害です。

それに対して、物損とは、人損以外のあらゆる損害のことを指します。

例えば、自動車同士の事故であれば、自動車自体の損傷などは物損となりますし、衣類や所持品が壊れたということであれば、その損害も物損になります。

2 自動車における物損の項目

物損事故で問題となることが多いのは、自動車の損害についてです。

自動車の物損項目としては、次のようなものが挙げられます。

⑴ 修理費

自動車の修理費は物損の項目にあたります。

交通事故の損害賠償の考え方は、事故当時の状態に戻すための賠償をするというものです。

交通事故により自動車が損傷した場合、その修理をすれば事故当時の状態に一応戻ることになりますので、当然修理費は物損の項目に挙げられることになります。

⑵ 買替差額

交通事故の程度が大きいと、修理代が車両の時価額を上回る場合や、あるいは、そもそも修理が物理的に不可能な場合があります。

このような場合、事故当時の状態に戻すという観点から、事故時の自動車の時価額から、損傷車両の売却代金を差し引いた買替差額が損害額となります。

修理が可能な場合には、修理代と買替差額のいずれか低い方が損害として賠償されることになります。

⑶ 買替諸費用

自動車の買替えが認められることになる場合、買替えにかかる諸費用も損害となりえます。

例えば、ナンバープレート代や消費税等が買替諸費用にあたります。

⑷ 評価損

自動車を修理したとしても、外観が損なわれて完全には交通事故前の状態に戻らなかった場合や、事故歴が残ってしまったことで事実上自動車の価値が下落してしまった場合、事故前の車両時価額と修理後の車両時価額の差額が損害として認められることがあります。

これを評価損といい、物損の項目の1つとして数えられます。

ただ、この評価損には様々な考え方があり、裁判においても基準が定型化されていないため、損害として認められにくい傾向があります。

⑸ 代車費用

自動車の修理中や、車両の買替えに必要な期間、代車が必要となる場合の費用です。

代車の必要性があり、有料で代車を利用する際に、その必要な程度の額が代車費用として認められることになります。

3 物損について弁護士に依頼するメリット

このように、物損の損害項目にもさまざまな種類がありますが、請求すればスムーズに認められるとは限りません。

請求にあたって必要となる書類等も様々ですし、相手方保険会社の言うとおりにしていれば賠償金が支払われるわけでもありません。

評価損のように、そもそも認められる方がまれで、請求にあたって専門的な知識が必要となるものもあります。

そのため、交通事故の被害を漏らさず賠償してもらうためには、交通事故を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

当法人にご依頼いただいた際には、交通事故を得意としている弁護士が担当させていただきます。

津の周辺で交通事故に遭い、その対応に悩まれている方は、当法人にご相談ください。

交通事故に関する情報

様々な情報を掲載しておりますので、交通事故で弁護士をお探しの方は、参考にしていただければと思います。より詳しい情報を知りたいという方は、弁護士にご相談ください。